I raggi x (raggi ionizzanti) sono onde elettromagnetiche la cui lunghezza d’onda è molto piccola rispetto a quella delle radiazioni visibili. Furono casualmente scoperti nel 1865 dallo scienziato tedesco Wilhelm C. Roentgen, durante i suoi studi sugli elettroni in movimento all’interno di un tubo sotto vuoto (raggi catodici).

Come si originano i raggi x?

I raggi x vengono prodotti attraverso l’urto tra un fascio di elettroni ad alta energia e un disco di tungsteno; sono quindi il risultato della forte decelerazione degli elettroni con i nuclei atomici e della loro transazione nelle orbite più profonde all’interno dell’atomo.

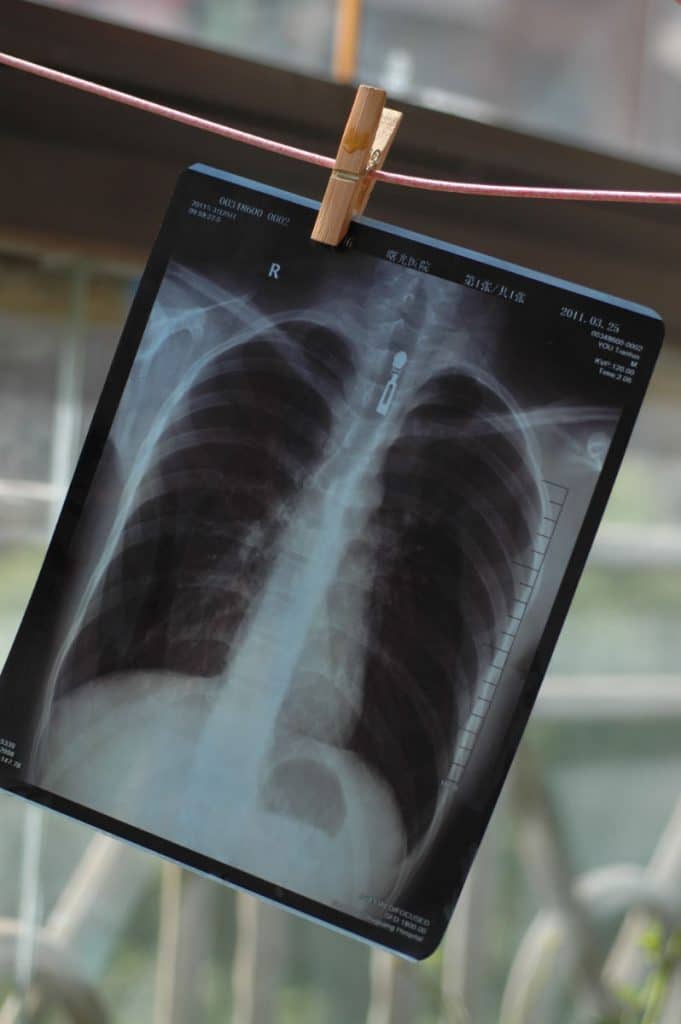

L’applicazione nelle radiografie

L’utilizzo dei raggi x nella diagnostica per immagini si deve alla loro proprietà di attraversare i tessuti corporei, subendo un’attenuazione proporzionale allo spessore, alla densità e al numero atomico delle strutture incontrate; in questi modo quando il fascio di fotoni attraversa una regione del corpo, esposta ai raggi x, riesce ad impressionare una pellicola fotografica trasferendovi il proprio contenuto di informazione (denominata immagine latente).

La pellicola impressionata viene successivamente trasformata in immagine reale con procedimenti analoghi a quelli utilizzati per lo sviluppo della classica pellicola fotografica.

I nuovi apparati tecnologici, utilizzati nella diagnostica per immagini, hanno sostituito le vecchie strumentazioni analogiche permettendo di ottenere immagini in formato digitale.

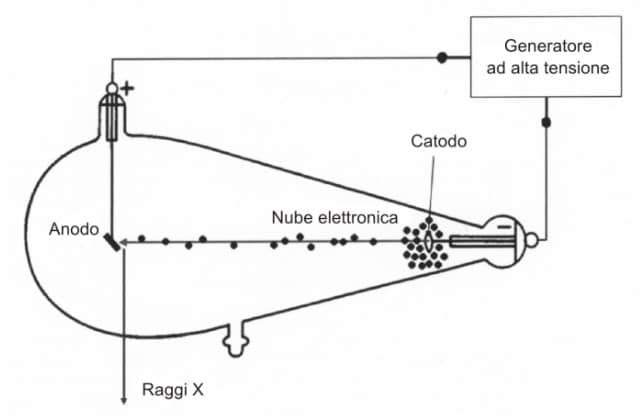

Il tubo radiogeno

Il tubo radiogeno (tubo a raggi x) rappresenta il vero “cuore” di una radiografia. È grazie ad esso che si riescono ad ottenere le immagini radiografiche sfruttando i raggi x. Esso è costituito da un’ampolla di vetro, posta dentro un involucro metallico rivestito di piombo. L’emissione dei raggi x avviene solo da una piccola zona non schermata detta finestra.

All’interno dell’ampolla di vetro viene creato il vuoto molto spinto. In essa sono incorporati due elettrodi, disposti l’uno di fronte all’altro, uno positivo (anodo) e uno negativo (catodo), quest’ultimo formato da un filamento di tungsteno avente la forma di una spirale mentre l’anodo è formato da una piastra di tungsteno e renio.

Com’è fatta la pellicola radiografica

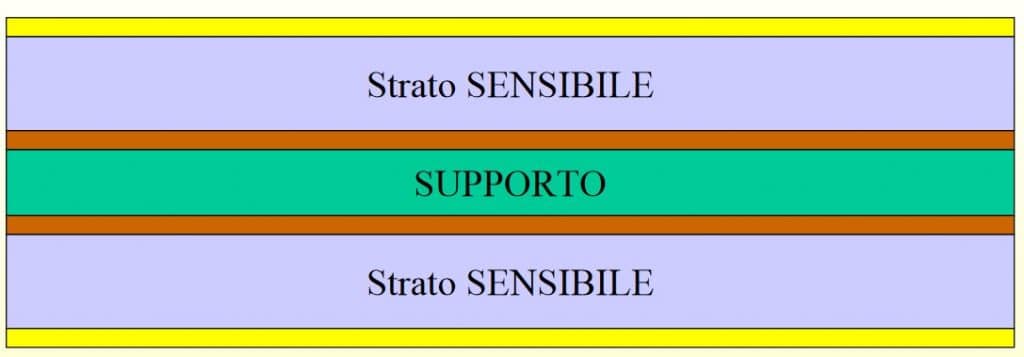

La pellicola radiografica è una lamina formata da più strati con un supporto semirigido sul quale viene stesa l’emulsione fotosensibile.

Alcune sostanze presenti in natura sono in grado di interagire con i fotoni luminosi modificando la propria struttura molecolare, per questo motivo sono chiamate fotosensibili. La parte “sensibile” della pellicola radiografica è detta emulsione.

La pellicola fotosensibile è formata da piccolissimi cristalli di alogenuro di argento, detti grani, sparpagliati all’interno di una matrice, detta gelatina.

L’emulsione è stesa sopra uno strato di cellulosa e poliestere che funge da supporto ed è ricoperta da uno strato protettivo trasparente.

Lo sviluppo di una radiografia: dall’immagine latente all’immagine fissata

Il primo prodotto del procedimento di elaborazione di una radiografia è l’immagine latente ottenuta esponendo la pellicola fotosensibile ai raggi x, in maniera tale da far decomporre gli alogenuri d’argento (bromo, iodio e cloro) in argento metallico che, essendo opachi alla luce, impressionano la pellicola radiografica producendo un’immagine non direttamente visibile all’occhio umano (l’immagine latente).

Per rendere visibile l’immagine latente è necessaria trasformarla in quella che viene definita immagine rilevata, mediante il procedimento chimico dello sviluppo.ù

L’immagine rilevata, pur contenendo tutte le informazioni della radiografia finale, deve essere stabilizzata affinché la si possa utilizzare in quanto, se esposta alla luce, potrebbe subire ulteriori modificazioni; per questo motivo viene sottoposta al procedimento di fissaggio, immergendola all’interno di un bagno chimico, così da ottenere l’immagine fissata e quindi la versione finale della radiografia.

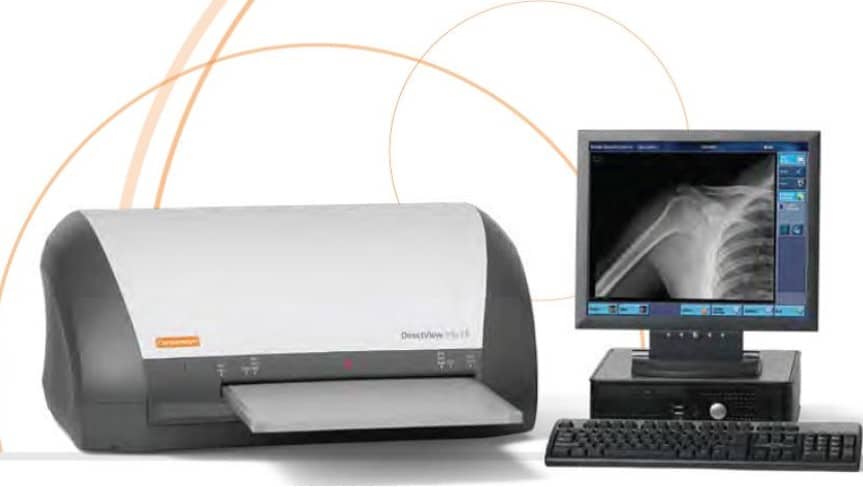

Dalla pellicola radiografica al digitale.

Le ultime scoperte scientifiche fatte in campo radiologico stanno favorendo e accelerando il processo di transizione dalla “classica” radiografia analogica in favore della più moderna e comoda radiografia digitale.

I principi fisici sui quali si basa quest’ultima non differiscono molto da quelli della radiografia tradizionale, eccezion fatta per la funzione della pellicola radiografica che, nel caso della vecchia radiografia, oltre a rappresentare il sistema di rilevazione dell’immagine, rappresenta anche quello di conservazione, mentre nella versione digitale l’immagine catturata viene immediatamente convertita in dati digitali.

I vantaggi principali della radiografia digitale sono quelli di ottenere immagini ad alta risoluzione, facili da archiviare, disponibili in pochi secondi, che permettono di ridurre notevolmente l’esposizione ai raggi x dei pazienti.

Grazie all’evoluzione al digitale della radiologia è possibile effettuare radiografie rapidamente anche al domicilio dei pazienti.

RX spalla: come e quando fare l’esame radiologico

RX spalla: come e quando fare l’esame radiologico